キャリアサポートガイド

面接試験は実際に本人に会わなければ判断することのできない、あなたの総合的な人物像が判断される場です。面接試験では質問に対する回答の内容だけでなく、あなたの見た目、立ち居振る舞い、表情、口調等、あらゆることが人物判断の手がかりとされます。

面接試験の基本

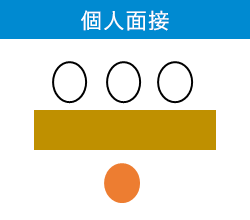

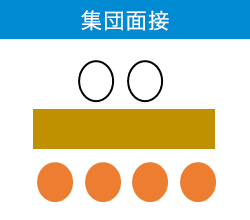

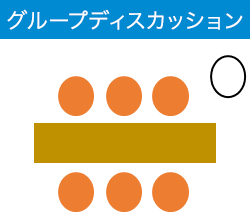

面接試験の形式

面接試験には下記のような実施形式があり、各企業が各形式を必要に応じて使い分けながら実施します。一般的に、集団面接とグループディスカッションはまだ応募者が多い面接の初期段階、個人面接はある程度人数が絞れてきた2次面接や最終面接といった段階で行われることが多くなっています。

|

一人の学生から話をじっくり聞き、判断するための面接形式です。すべての質問があなた一人に集中してきます。あなた以外に発言する人はいませんので、自分の考えを自由に述べることができる場でもあります。 個人面接は、あなた一人のためにあえて時間・場所と面接官の時間が手配されています。「個別に呼んで話す価値がある学生」と認識されたのだという自信をもって臨みましょう。 |

|

数の学生が、一つの質問に順次答えていく面接形式です。集団面接のポイントは回答時間が限られること、そして、隣に座っている他学生とその場で比較がなされているという点です。 まずは質問に端的に答えること、そして、同時に参加している学生の中で、良い意味で一番目立ち、印象に残ることが大事です。 集団面接では、そのグループの中から何人合格者を出すのかが事前に決まっているケースが多いため、隣に座っている他の学生は即ライバルということになります。 |

|

近年、実施が増えている面接形式です。グループディスカッションの一番のポイントは、「集団の中で発揮されるコミュニケーション能力」と「チームワーク適性」が判定されるということです。 集団の中における傾聴と自己主張のバランスが取れているか、そして、チームで何かを成し遂げなければならない時に、あなたがどういった役割を担おうとする人なのかが見られています。 出された課題に答えを出すために、議論にどのように貢献するのかを考えて臨みましょう。 |

面接試験のステップ

面接試験は通常数次にわたって行われ、その都度担当する面接官が変わりながら進められます。各面接ステップで判断されることも変わってきます。

| 一次面接 |

主な判断基準: 基本的な志望動機、就職活動に対応するための最低限の準備ができているか 面接官: 若手社員が中心 特徴: 集団面接やグループディスカッションの場合が多い。時間が限られているため、就職活動に関する基本的な事項が抑えられているかどうかが判断基準になる。志望動機が全く主張できない学生、マナーや態度といった就活に臨む態勢がまだ整っていない学生などがまずここでふるい落とされることになる。 |

|---|---|

| 二・三次面接 |

主な判断基準: 学生の人物像を掘り下げるための面接。志望動機や自己PRなどについてじっくりと話を聞き、詳細で正確な人物像をつかみ判断する。 面接官: 管理職クラス 特徴: ほとんど 個人面接が実施される。この段階では企業への適性や志望の熱意など、学生の人物像を掘り下げる内容が中心。説明不足や矛盾点、曖昧な回答などについてどんどん掘り下げて質問がなされる。 |

| 最終面接 |

主な判断基準: 内定を出すかどうかの最終判断。経営者視点でその学生を雇用して良いかどうかを決定する。 面接官: 社長・役員 特徴: 以前は最終面接=意思確認の場だといわれていたが、最終面接で落とされることも多々ある。その学生の仕事に対する能力などは、事前の面接ですでに判断が終わっている。経営層が知りたいのは、入社に対する本気度。最終面接では入社意思を問われることが多いが"第一志望群"といった言葉は間違っても使ってはいけない。 |

面接の基本的な流れとマナーについて

面接試験の流れに沿って、それぞれの場面で求められるマナーや注意点をチェックしておきましょう。

<会場着>

- 遅刻は論外。交通事情などによって不可抗力で遅れる場合には、連絡をすればきちんと対応してくれる。

- 身だしなみを整えてから社屋に入ろう。

- 会場企業の社屋に入る前に、コートなどは脱ぐ、イヤホンをはずす、ペットボトルなどを手に持ったまま受付にいかない。

- 必ず受付を通り、来意を告げる。受付にいる方はその会社を訪問する人を毎日何十人とみてきている、ある意味「人を見るプロ」という側面も。受付での印象を人事にあげているケースもあるので注意。

<面接会場に向かう>

- 会場に向かう途中、社内で会う人には会釈くらいはしよう。(例えば、エレベーターを開けて待ってくれている社員の方等)社員の方が気を遣っていただいてている様子が見えたら無視をしないこと。

<面接が始まるまで>

- 面接会場へ入室する前の待合室では、静かに待つ。スマホをいじったり、本を読んだり、他の学生と話し込んだりしないこと。採用に関係ある書類などを確認するのは問題ない。

<面接開始から面接中>

入 室

- 目の前に扉がある限り、必ずノックをすること。回数は3回程度で。中にいる方にこれから入室するということを伝えるのがノック。

- 扉を開けながら、もしくは入室した後でも良いので必ず「失礼します」と一言いうこと。無言で部屋に入らない。

- 入室して、面接官と目が合ったらまずは自己紹介をしてみる。「千葉大学から参りました〇〇と申します。よろしくお願いします」と簡単な挨拶で問題ない。

- 勧められるまで席には座らない。

- 特に指示がなければカバンは椅子の脇の床に置く。

面接中

- 椅子にはなるべく浅く座り、背もたれに背をつけないのが座り方のコツ。

- 面接官の目をみて質問を聞く。目を見ながら回答する。目を見るのが苦手という人は相手の眉間のあたり、もしくはネクタイの結び目あたりを見ると視線が落ち着く。

- 身振り手振りをまじえながら話しても問題ない。

退 室

- 退室する前に、一度、面接官の方を振り返り「失礼します」と挨拶してから退室する。おしりを向けたまま出ていかないこと。

- 企業周辺には関係者も多い。少し離れるまで、喫煙等は避けた方が良い。

模擬面接の重要性について

面接試験は、流れやマナーを頭で理解していても、その通りに身体がうごくかどうかはわかりません。また、自分自身では全く気が付いていないクセが問題になっているケースが多々あります。面接がなかなかうまくいかない時には、他者目線で違和感がある部分がないかをチェックしてもらうことが大切です。キャリアカウンセラーの方にお願いして、面接の入室から退室までの動きをチェックしてもらうのが一番有効な面接対策になります。

面接試験で聞かれる質問について

面接試験での質問事項は多岐にわたりますが、どの企業でも必ず確認される質問が、自己PR、志望動機、学生時代に力を入れたことの三つです。

それぞれ、どのような意図、目的があってこの質問がなされるのかを知り、回答内容を考えてみましょう。

1. 自己PR

"自己紹介"ではなく、あえて自分の長所や美点をピックアップして語る"自己PR"が求められていることについて考えてみましょう。企業側が採用選考中に学生と接触できる時間は非常に短く、限られた時間内にできるだけみなさんの人間性について正確に把握して採否を決めなければなりません。短時間でみなさんの人間性を把握するための一つの手段として用いられるのが自己PRです。

自己PRとは、今後の仕事に活かせそうなあなたの長所を交えながら、「自分はこういった人間である」ということを紹介することが求められているものです。大げさなことでなくても構いませんので、自分の長所を見つけ、それが今後の社会人生活やその会社で仕事をこなしていくにあたってどのように活かせるのかをイメージして自己PRを企業に伝えてみましょう。

2. 志望動機

志望動機は、面接担当者が最も興味関心を持って確認したいと思っている事項です。志望動機が曖昧な学生は自社に対するこだわりが薄いと判断されます。もし内定を出したとしても辞退され、他の企業に逃げられるリスクもあります。

志望動機とは、数ある企業の中で、なぜ自社を一社選び採用試験にチャレンジしているのか、その率直な理由を問うものです。「他でもない御社が良い」という理由を語らなければなりません。そのためには、業界・企業研究における同業他社との比較検討、そして、自己分析から導き出されたあなた自身の企業選択の基準がカギとなってきます。

その企業があなたにとって良い理由を探して、志望動機に反映させてみましょう。

3. 大学時代に力を入れたこと

大学時代に力を入れたことという質問は、単に取り組んだことを知りたいのではなく、あなたが物事にどんな思考や行動原理、方法をもって取り組むのかが知りたいという意図があります。ただ事実関係を述べるのではなく、①目的(なぜそれに取り組もうと思ったのか) ②方法(どのように考え行動したのか) ③結果(やってみた結果を自分でどう評価しているのか、何を得たのか) といったことがわかるように伝えるのが重要です。

グループディスカッションへの対応

グループディスカッションは、近年、多くの企業が取り入れるようになってきた特殊な面接形式です。どんなことが合否の判断基準になっているかよくわからないため、対処しにくいと感じている人も多いようです。グループディスカッションの基本について抑えておきましょう。

グループディスカッションの特徴

①自発的な発言が求められる

個人面接、集団面接は質問されてそれに答えるという質疑応答形式で進みますが、グループディスカッションは進行が全て参加学生にゆだねられるため、発言は自分の意思で行う必要があります。

初対面の他大学生といきなりコミュニケーションをとることを求められた時に、臆せず自分の考えを述べることができるかどうかが問われます。

②集団の中でのコミュニケーション能力

他のメンバーが発言している時、また、自分が意見をしている時、議論に参加していない時など、チームで物事を進める時のコミュニケーションの取り方は個人面接や集団面接では見ることができません。みなさんがどんな態度で議論に臨んでいるのかが、重要な判断基準となってきます。例えば、他の人が発言している時によそ見をしていたり、手遊びをしていたり、あくびをしてみたりといった態度は、発言者のモチベーションを下げることに繋がります。逆に、うなづきながらメモを取りつつ話を聞けば発言者は意見を言いやすくなります。こういった、集団の中で発揮されるコミュニケーション能力を見たいということが、グループディスカッションが用いられる大きな理由になっています。

③チームの中でどんな役割を担う人なのかがみたい

司会をしなければ評価されないといった話が聞かれますが、そういったことはありません。チームワークが求められた時に、あなたがどんな役割を担ってチームに貢献しようとするのかが見られています。議論をまとめたり引っ張ったりするのが得意と自任しているのであれば、司会を引き受ければよいし、意見出しに集中したければそういった立場で参加すれば良いでしょう。弁が立つと思っているのなら、発表者を引き受けるということもあります。模擬グループディスカッションに参加して、どんな役割で議論に参加するのが一番チームに貢献できそうか、事前に認識しておくのが良いでしょう。

④合否は基本的に"グループ単位"

グループディスカッションは、グループ単位で合否が下されるケースが多いのが難しいところです。決められた時間内に課題に対して、グループとしての統一見解をまとめられるかが問われ、時間が足りなかったり意見集約ができなかったりした場合は、そのグループのチームワークは失敗したと判断されます。

例えば、一人でずっと発言を続けたり、まったく意見を言わずに座っているだけの人はチームに貢献してるとは言えません。チームの議論を良い方向に向けていくために、あなたはどういったスタンスで参加すれば良いのかを考えてみましょう。

参考例 企業のグループディスカッション評価事項①

チェック項目

【ディスカッションの基本的な進め方】

問題定義 ⇒ ディスカッション ⇒ まとめの時間の確保 といった議論の進め方とタイムスケジュールを組んで議論に臨めていたか

【問題点の共有、課題の定義】

提示された課題に関して、「どんなことを議論すれば良いのか」という問題点が共有されていたか。課題と関係ない論議がなかったか。

【書記が機能していたか】

書記が議論の流れを記録し、議論の中で出てきた情報をメンバーがいつでも参考にできるものにしていたか

【ディスカッションの進行】

メンバーにバランスよく発言を促し、議論を円滑に進めていくための司会役がいたか。司会の元にまとまって議論が進んでいたか

【メンバー間のコミュニケーション①】

友好的な雰囲気で議論が進んでいたか

【メンバー間のコミュニケーション②】

メンバー全員がバランスよく発言していたか。自分の意見ばかりを話す、あるいは、全く発言をしないとったメンバーがいなかったか

【時間感覚】

全員がそれぞれの議論にどれくらい時間を費やすべきかを意識しながら議論を進められたか

【論理の組み立て】

グループとしての意見集約が達成できたか(議論を結論まで導けたていたか)

【グループの総合評価】

『全員が他メンバーの意見を参考にしながら、お互いの立場や価値観を尊重し、結論を導き出す』というチームワークが達成されていたか

参考例 企業のグループディスカッション評価事項②

個人 プラス評価項目

| 議論の流れを読みながら、その議論を前に推し進めるような発言ができたか |

| 自分の意見を述べるだけでなく、周囲に感想を求めるなど議論の展開に貢献できたか |

| 場の空気を和ませるなどして、みんなが話しやすい雰囲気を作り出せたか |

| 意見の出ない人や黙っている人にも話しやすい環境を作るなど、気配りができたか |

| 様々な意見をまとめて整理できたか |

| 横道にそれた議論を正しく修正できたか |

| 議論を結論の方向に持っていくことに貢献できたか |

| 時間内に結論を出すことに貢献できたか |

| 的を射たアイディアや提案が出せたか |

| 全く発言をしないということがなかったか |

| 議論の流れを無視した、あるいは理解していないような発言をしなかったか |

| 話が長すぎて他メンバーの発言時間を奪ったりしなかったか |

| 他メンバーの話をよく聞かずに発言するようなことはなかったか |

| 頭ごなしに人の意見を否定するような話し方をしなかったか |

| 司会役を務めたがまとめきれないということがなかったか(司会役を行なった人のみ) |

| 結論をまとめきれないままGDが終わってしまわなかったか |

面接試験に臨むにあたって

面接試験では、話している内容の説得力がとても大事になってきます。なるべく具体的なエピソードを用いて、自分が主張していることの裏付けを説明しながら面接官に納得してもらうことを心がけましょう。

変に背伸びをしたり、自分を飾ったりせずに素直に正直に、自分がそう考える理由をしっかり面接試験の場で自己主張してみましょう。