「左右性のゆらぎ」が数千万年の進化を語る~小進化と大進化をつなぐ新たな理論~

2025年07月08日

研究・産学連携

■研究の概要

千葉大学大学院融合理工学府博士後期課程3年の斉藤京太氏、ルンド大学(スウェーデン)の坪井助仁博士、千葉大学大学院理学研究院の高橋佑磨准教授の研究チームは、ショウジョウバエの翅(はね)の形態に着目し、進化生物学における大きな謎である「短期的な進化と長期的な進化の関連性の成立機構」に関して新たな視点を提唱することに成功しました。本研究は、短期的に起こるミクロな進化(小進化)の積み重ねによって長期的なスケールで起こるマクロな進化(大進化)が形作られるという従来の説明(制約仮説)よりも、むしろ各生物が背負っている大進化の歴史が現在の生物がもつ『変異のしやすさ』というミクロスケールでの変化を形作るという逆方向の説明(整合仮説)を支持するものであり、従来の進化理論の見直しを促す重要な知見となります。

この成果は、2025年7月7日(JST)付で国際学術誌Communications Biologyに掲載されました。

-

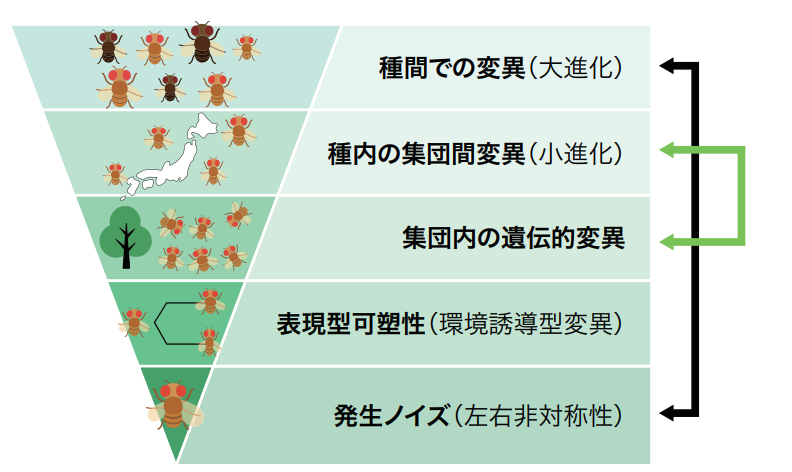

図1. 今回の研究で調べた⽣物学的レベル.

制約仮説が正しければ集団内の遺伝的変異と集団間の分化がもっとも類似すると考えられ(緑⾊の⽮印)、整合仮説が正しければ発⽣ノイズと種間変異がもっとも類似(黒⾊の⽮印)すると予測される。